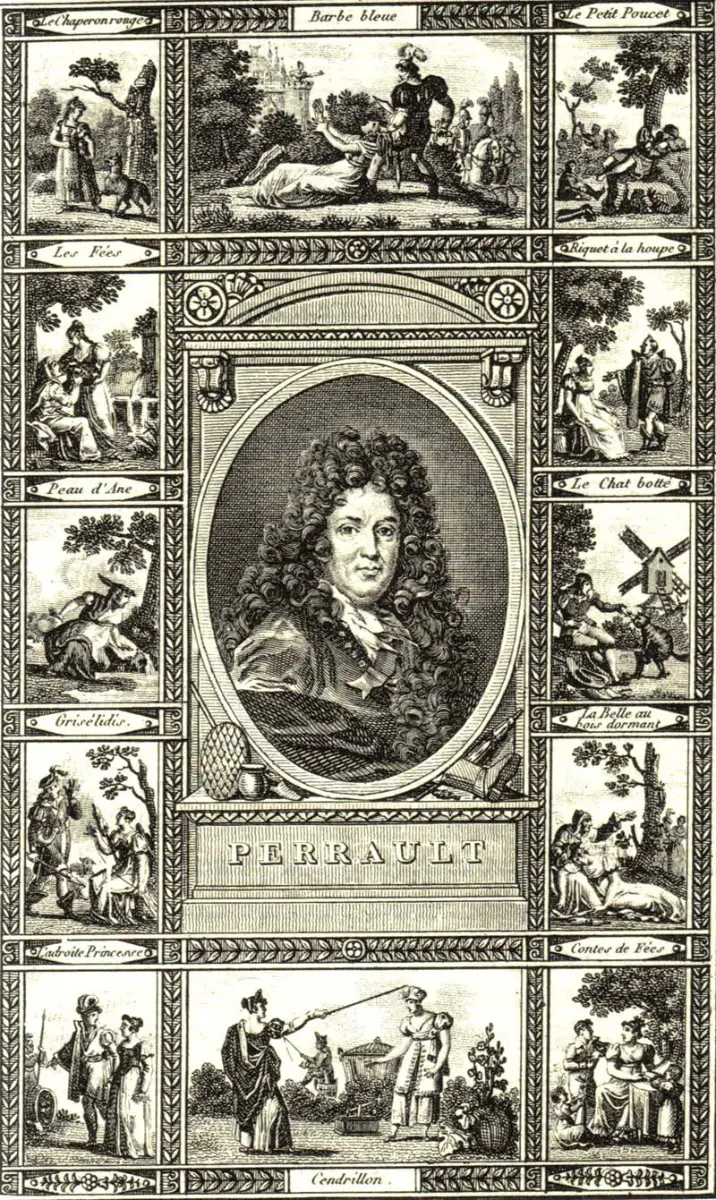

Charles Perrault naît le 12 janvier 1628 à Paris, ville dans laquelle il mourra aussi, le 16 mai 1703. Il grandit dans une famille bourgeoise et reçoit une éducation janséniste. Imitant son père, avocat au Parlement, Charles Perrault s’engage dans le sentier du droit et entre au collège de Beauvais. En 1651, il est diplômé de l’Association du Barreau. Cependant, Charles Perrault ne semble pas destiné à devenir un ténor du barreau (il ne plaide que deux fois au cours de sa courte carrière).

Si le droit ne semble pas lui plaire, la politique, quant à elle, saura charmer le jeune Perrault. En témoigne son rapprochement d’avec Colbert (1619-1683), le premier ministre de Louis XIV, dont il devient le protégé dans cette ascension au sein de l’État. En parallèle, il mène une carrière littéraire, et devient écrivain officiel du roi. Il fréquente aussi les artistes de l’époque et, en 1671, entre à l’Académie française en tant que chancelier.

L’année suivante, à 44 ans, il épouse Marie Guichon, qui n’en a que 19. Elle décède quelques années plus tard, en 1678, en lui laissant quatre enfants. Sa vocation de conteur le suit jusque dans sa vie privée : après la mort de sa femme, il s’occupe de ses jeunes enfants et leur raconte des histoires.

Même s’il n’a pas inventé le principe du conte, Charles Perrault est le fondateur du genre en France. Dans la préface de son recueil de contes, il explique la visée du conte telle qu’il la conçoit : « Les contes que nos aïeux ont inventés pour leurs enfants, ils ne les ont pas contés avec l’élégance et les agréments dont les Grecs et les Romains ont orné leurs fables, mais ils ont toujours eu un très grand soin que leurs contes renfermassent une moralité louable et instructive. Partout la vertu y est récompensée, et partout le vice y est puni. Ils tendent tous à faire voir l’avantage qu’il y a d’être honnête, patient, avisé, laborieux, obéissant, et le mal qui arrive à ceux qui ne le sont pas. »

On distinguait, jusque-là, les contes populaires, cantonnés à la tradition orale (et que l’on peut rapprocher des épopées récitées par les aèdes dans l’Antiquité), et les contes littéraires, écrits par des auteurs. En couchant par écrit ces récits, le talent de Perrault a permis de conserver et d’agrémenter ces histoires courtes de la culture populaire, de les fixer sans pour autant leur ôter leur caractère oral.

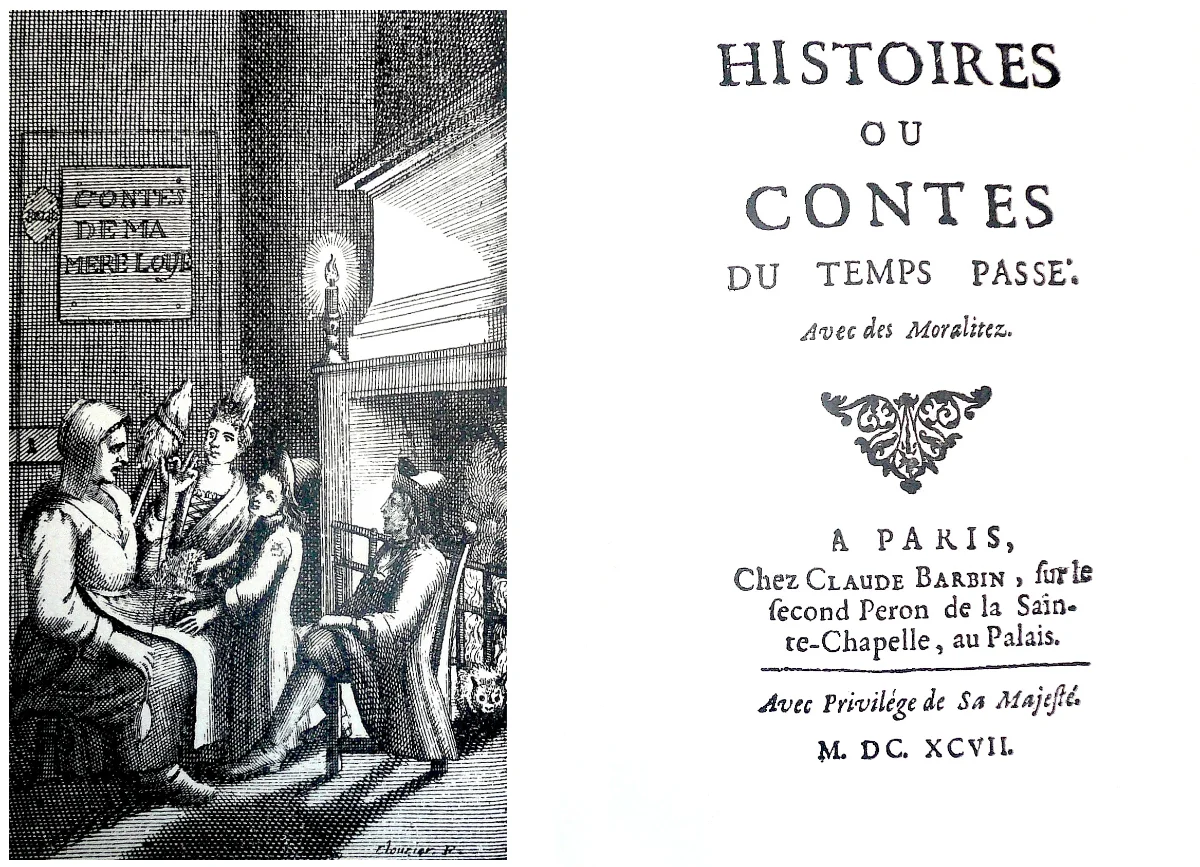

Les Contes de ma mère l’Oye (le succès de l’œuvre ayant occulté le reste de la production de l’auteur) : le titre de l’œuvre s’explique par le caractère oral et « cancanier » du conte. En effet, il est dit qu’on nommait ainsi les histoires invraisemblables et sans grande valeur que les grands-mères se répétaient, à la manière des oies de basses-cours.

Il Était une Fois : Charles Perrault utilise la formule pour la première fois dans Les Souhaits Ridicules (1694), elle apparait cependant qu’au 21ème vers. Perrault la reprend pour ouvrir son premier conte, Peau d’Âne. La formule lui servira dans sept des huit contes des Contes de ma Mère l’Oye.

Le frontispice affirme l’origine populaire des contes : le personnage principal de la gravure, filant dans un intérieur dénudé, est de condition modeste, sans doute paysanne : c’est dans la chaumine qu’est détenu le trésor des contes. Le conte est représenté comme un genre intime et privé : la leçon ici suggérée corrobore le texte de la dédicace, qui affirme que les contes nous donnent une “image de ce qui se passe dans les moindres familles” (“A Mademoiselle”), dans un intérieur doublement fermé par deux verrous.

La scène de contage au coin du feu deviendra par la suite topique, au point que les Grimm intituleront leur propre recueil “Contes de l’enfance et du foyer” (1812).